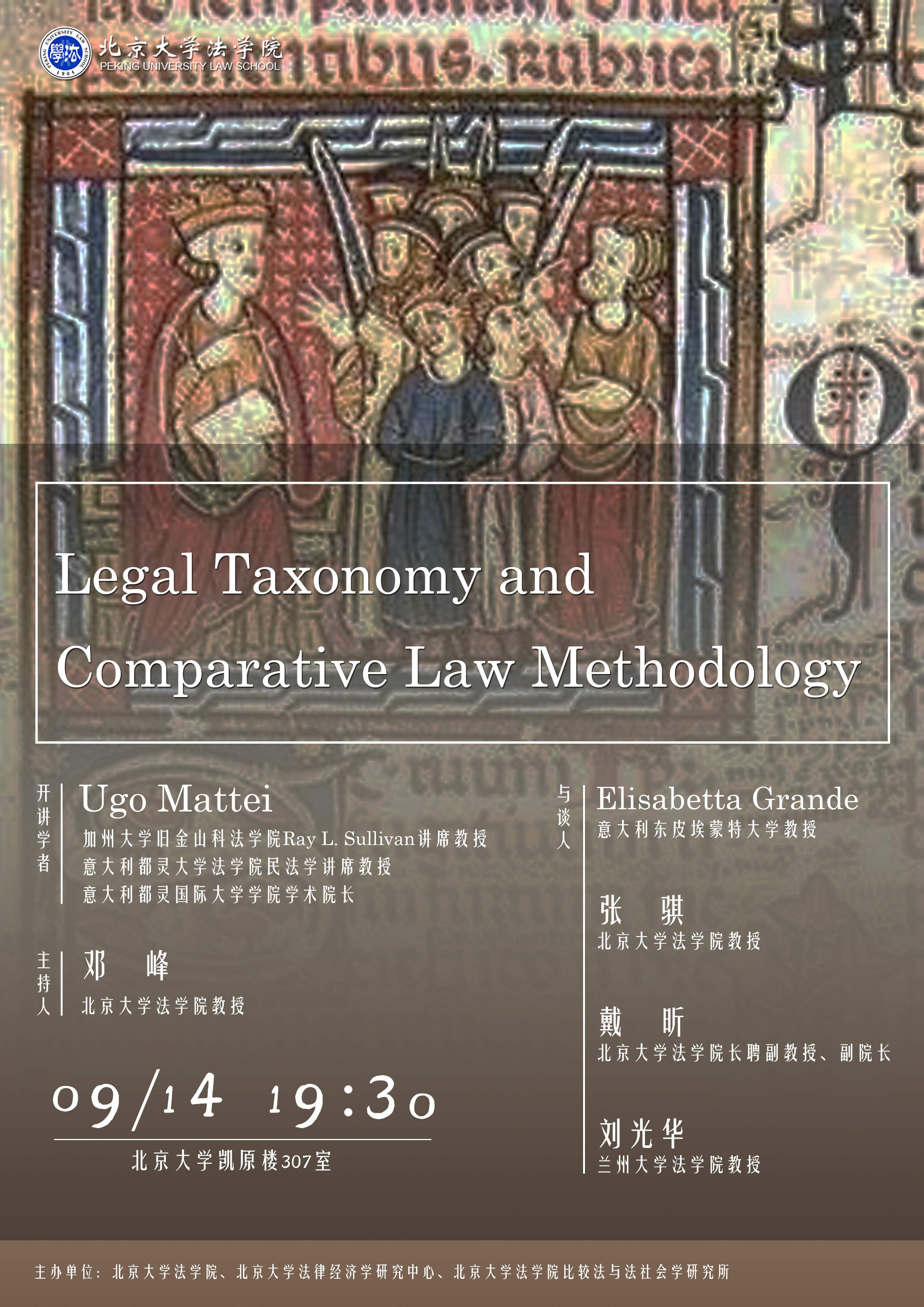

2024年9月14日,加州大学旧金山分校法学院Ray. L.Sullivan讲席教授、意大利都灵大学法学院民法学讲席教授、意大利都灵国际大学学院学术院长Ugo Mattei以“Legal Taxonomy and Comparative Law Methodology”为题举办学术讲座。讲座由网投十大信誉排名教授邓峰主持,意大利东皮埃蒙特大学教授Elisabetta Grande, 网投十大信誉排名教授张骐,网投十大信誉排名长聘副教授、副院长戴昕,兰州大学法学院教授刘光华与谈,校内外多名师生参加,活动反响热烈。

本文以文字实录的方式呈现讲座核心要点

Ugo Mattei:

一、法律的动态特性与比较法的研究方法

法律是一个动态的、不断变化的过程,而不是一个静态的实体。研究对象的动态性与变化性要求我们在理解法律系统时采用独特的方法,尤其是在比较法领域。比较法的形成经历了从“比较立法”(comparative legislation)到更为复杂的比较法学的转变。

早期的比较法学者主要关注不同法律系统中的立法内容,而忽视了法律更深层次特征。随着学科的发展,学者们开始认识到法律的变化意味着任何关于法律规则的观察都可能迅速过时,因此比较法必须关注法律系统的深层特征(fundamental characteristics)。1950年三本关键著作的出版推动了对法律系统深层特征的研究。这些深层特征在文化和制度背景中是相对稳定的,尽管法律表面上可以通过立法改变,但某些核心特征是不可改变的。由此比较法学拥有了相对稳定的研究对象,这使得比较法学的研究能够在一个相对稳定的框架内进行。

这种比较法的研究方法在某种程度上是一种“科学的实证主义”,强调观察法律现象的事实而非价值。这种方法试图从政治的视角中抽离法律,认为法律是一个相对独立的实体。尽管这种方法在资本主义法律体系(capitalist law)与社会主义法律体系(socialist law)的比较之中遭到了挑战。

二、法律体系分类框架的演变

比较法学的学科主题主要集中在法律体系的分类学(Legal Taxonomy)上。

不同的法律体系可以分为几个“法系家族”。首先是大陆法传统和普通法传统。此外在1950年比较法的讨论还引入了社会主义法这一传统。其他法律体系,如印度法和非洲的英语法系,它们无法简单归类为普通法。因此,学者们提出了一个“其他法系”的概念,作为容纳多样法律传统的“默认容器”。上述分类展现了三大主要法律体系:大陆法、普通法和社会主义法,并承认了其他传统法律体系的存在和价值。这个框架维持了较长时期。

到1990年代末,这一框架显得不再适用。随着柏林墙的倒塌,苏联法律传统的崩溃和其他地区(如非洲、中东和日本法)的崛起,比较法的分类变得过时。然而,仅以西方法律定义来评判其他国家的法律是片面的。法律不是一个孤立的实体,而是与经济、政治、道德等密切相关。每个法律系统都有三个核心要素:政治之治(Rule of political law)、传统之治(Rule of traditional law, 如道德、宗教或习惯)以及专业法律之治(Rule of professional law)。不同国家在这些方面的权重不同,影响了法律的理解和实施。因此,法律的多样性和背景差异应该被尊重和理解。在中国于上世纪末、本世纪初加入WTO的时间段内,关于法治现代化的争论是全球范围内法律多样性的典型体现。

三、当前全球法律体系的重大变革

过去美国的普通法占主导地位,许多大陆法国家将美国法律视为榜样,展现出法律体系之间的趋同。然而911事件后美国失去了原本在二战后建立的尊重人权和少数群体形象,其法律文化逐渐陷入自我对话,暴露出严重的虚伪和自我封闭。美国的声望逐渐下降,历史上曾有的法律体系光辉也随之消退。如今,美国法律在全球的影响力明显减弱。

法律正面临巨大的转型与挑战,有可能在许多国家走向“灭绝”。随着监控技术的发展,传统的法律观念可能被私人化法律取代,导致法律作为公共组织的角色减弱。在疫情期间,法律职业对程序正义的妥协也令人震惊。而国际法在包括加沙地区冲突等全球范围内的冲突中几乎失去效力,尽管国际人权法院和国际刑事法院提出“谴责”,但实际行动无从谈起,缺乏有效干预的能力。这使得教授国际法变得困难,甚至令人怀疑其存在的价值。未来的法律文化需要更加重视比较法,强调理解与尊重,以恢复法律在社会中的中心地位,而非暴力与混乱。

评议环节:

邓峰:

首先,中国的立法者和学者积极采用比较法方法,借鉴外国法律经验,而Mattei教授所提供的比较法理解框架特别适用于当前中国的立法状况。其次,在法律定义方面,19世纪将法律视为统治阶级意志的观点显得荒谬。对比而言,严复先生认识到中国法律概念与西方法的不同。历史与传统对法律的影响不可忽视;庞德教授也在1948年所强调,中国应将其历史和传统与新的法律理论结合起来;此外,张伟仁教授在中国古代法律职业发展方面进行了大量历史研究,其对法律的理解值得肯定。最后,法律应被视为人们之间的合作机制,而非单纯的书面法典。在全球化背景下,各国法律学者应加强沟通与交流,共同探讨法律的发展与正义的底线。

张骐:

第一,应当关注法律分类局限性和缺陷,包括主观性和刻板印象;第二,不应夸大欧美中心主义的负面影响,现代化进程中的比较研究也需关注文化背景;第三,应当强调法律系统转型中的创造性,而非单纯的法律移植,中国的司法改革更倾向于法律创造。此外,技术与法律的非中立性问题以及全球化的现实性也值得讨论

戴昕:

我有三个问题想和教授探讨,第一,Mattei教授如何看待自己的法律分类以及该理论中的法律观,特别是与某些法律实证主义(尤其是“软”版本的法律实证主义)之间的比较?第二,随着近年来大数据研究等技术、方法的引入,美国出现了向形式主义比较法回归的趋势,比较法研究正向更加量化的方向发展。应当如何看待这一趋势?第三,国际法是否应被视为法律?从比较法的角度来看,国内法中也存在许多形式上有效但实际上无效和无法实施的法律。那么,既然这种国内法在形式上仍被称为“法律”,为什么国际法在类似情况下却受到更高的要求?

Elisabetta Grande:

需要重视法律分类法的多样性。尽管存在不同的法律体系,一种以公司为中心的法律秩序正在逐渐取代这种多样性。这种新秩序通过国家影响法律模式,导致立法越来越倾向于保护资金提供者的利益,而不是公众的利益。以美国为例,最高法院的判决使得选举变成了金钱的游戏,立法者更关注赞助商的利益。大学也受到企业的影响,导致法律教育缺乏批判性思维。企业的利益与公众利益相悖,特别是在危机时刻(如战争或疫情)更是如此。我们应当关注非西方社会的传统法律观念,强调关系性主体的重要性,只有这样才能保护人类和地球,避免其被单纯的公司与企业利益所毁灭。

刘光华:

比较法与部门法、国际法都有所不同。在中国法学院中,比较法是主流的教学和研究方法。尽管如此,比较法的本质仍然是一个未解的问题。比较法反映了不同国家和文明的世界观,有助于促进不同法律制度间的相互交流与学习,各美其美、美美与共;但无法简化为法治的先进或落后模式,甚或通过比较而谋求人类法治的统一,当然更不能取代彼此。

提问环节:

中国政法大学的李晓辉教授提出了三个问题:第一,宏观比较法正在衰退,而微观比较法已逐渐融入民法、商法和知识产权法等领域。那么比较法学者的未来在哪里呢?该领域是否仍然应该被视为一个独立的法律分支?第二,在新的论文中,为何Mattei教授将“平台经济”视为法律系统的第四个核心要素?现有的三种要素已经涵盖了不同的领域和技术,难以将“平台经济”视为单独的核心要素。第三,新一代比较法学者需要深入学习文化和具体制度,以实现更现实的比较法研究。将所有规范系统都视为法律,这与美国的现实主义理论存在相似之处,如何看待这一问题。

其他与会的学者也分享了以下观点:首先,比较法教育的目的在于拓宽学生对外国法律的认识,不仅限于单纯的学术研究,还具有实践意义。随着技术驱动的全球化,中国企业的国际商业交易和投资活动面临着许多纠纷,这使得了解外国法律变得至关重要。例如,近期有律师关注欧盟的外国补贴法规,因为许多中国企业正面临相关调查。这体现了实际需求。其次,学习比较法,尤其是用原始语言学习,可以帮助学生与外国同事进行有效沟通。

Ugo Mattei:

第一,关于法律分类法的局限性,法律分类法并不是最终目标,而只是一种工具,用于理解复杂问题并促进不同系统之间的知识交流。法律分类法的最终目标是促进不同法律体系之间的有效对话,从而增强相互理解与合作。在相似的法律体系(如大陆法)内,信息交流较为顺畅;而在不同法律体系(如大陆法与普通法)之间则更加复杂,尤其是语言差异加大了交流难度。复杂语言(如中文)在法律全球化中面临挑战,而英语作为相对简单的语言,有助于不同法律体系之间的沟通。此外学者在跨文化交流中还需要特别注意社会、政治和文化背景,比如沙特阿拉伯的政治法律体系与斯堪的纳维亚法律体系就存在显著差异。

第二,关于比较法学的未来,尽管有观点认为,“比较法不仅是理论研究,还具有实用性,应该融入所有法律课程的教学中,渗透到法律学者的日常工作中。为什么比较法要独立成一个学科呢?我们不需要它作为一个独立的学科,因为实际上,比较方法应当在每一门法律课程的教学中使用。如果你把比较法创建成一个独立的学科,你实际上是在将其边缘化,导致学生失去兴趣,变得十分乏味”,但我对前述观点持质疑态度,在专业的比较法领域中,不仅是法律分类法,还有法律移植、法律抵抗、法律扩散等重要概念,这些问题本身就需要努力去理解和深入研究,因为它们实际上是非常丰富和复杂的法律领域,这些复杂领域需要专业化的研究和教学。

第三,关于比较法中工具理性与价值理性之间的动态联系,文化和人文因素在比较法中很重要,这些因素有助于不同法律系统之间的对话,并促进基于法治而非冲突的国际关系。早期比较法的目的在于通过了解彼此的法律来增进相互尊重,从而减少敌意。尽管现代比较法的技术性不断提升,但其在维护世界和平中的作用依然存在。比如冷战时期伦敦和莫斯科大学的合作项目,就通过促进不同法律体系之间的交流,增进了彼此的理解。然而当前技术环境导致信息失真和假新闻的泛滥,使得重新进行比较研究变得更加必要,以应对这些基本的社会需求。

第四,关于全球化的现状与未来,全球化并没有如报道中所描述的那样真实存在,而是资本主义的一种政治宣传。自1989年柏林墙倒塌后,资本主义世界被视为“历史的终结”,但这一理念并未实现,实际情况却更加复杂。相比冷战时期,虽然资本流动更为自由,但人们的旅行和交流却变得更加困难。此外,全球化主要是资本的自由流动和美国化的世界观,这种强烈的物质主义并未能为人们提供真正的目的感,而拥有目的感对人们依然至关重要。

第五,关于法律的本质及其在当今社会中的作用,法律不应仅被视为一套规范,而是一个信息驱动的系统。传统上,法律被理解为关于“应该做什么”的规范,但比较法的视角鼓励关注法律在不同背景下的实际运作与效果。法律是一种信息系统,影响经济行为者的决策。举例来说,大学排名作为一种“软法”,在实际上影响着法律教育的方向和法学院的行为,尽管它们声称只是在描述现状。排名系统不仅是信息的呈现,实际上它们塑造了法律教育的方向,推动了法律教育的某些标准化做法,尽管表面上看起来只是描述现状。理解这种动态关系对于法律工作者来说至关重要,应当对法律与社会现实之间的互动保持敏感。法律不仅仅是具有约束力的规范,有些法律可能在实践中没有实效性,例如蒙古的破产法,美国的法学团队为蒙古制定了破产法,但由于缺乏纸张,该法并没有真正被有效实施。在法律、政治科学和社会学在研究过程中被人为地划分为三个阶段——法律制定前、制定时和制定后——的框架下,政治科学家关注法律如何从政治决策转变为法律条文,而法律学者则在法律实施后介入,专注于已制定的法律。社会学家则研究法律实施后的实际影响。这种分割导致不同学科之间缺乏沟通和合作,导致对法律的全面理解受到限制。跨学科合作具有非常重要的意义,能够让研究者更全面地理解法律在社会中的作用及其效果。此外,律师在研究法律时往往忽视法律的实际效果。法律条文一旦公布,学者们通常以形式化的方式进行研究,而不关注法律实施后产生的赢家和输家。在界定法律与非法律时,考虑法律的效果是很重要的。

最后,关于国际法在战犯审判中的象征性效应。国际法的实施往往受到权宜之计的影响,导致其结果显得任意。“全球南方”国家(The Global South)的法律实践常常受到种族偏见的影响,法律界应重建一个基于非种族主义信息的规范性系统。法律职业应关注更广泛的文化对话,超越后现代主义的观点,寻找更普遍的价值观,以实现更公平的法律体系。